|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

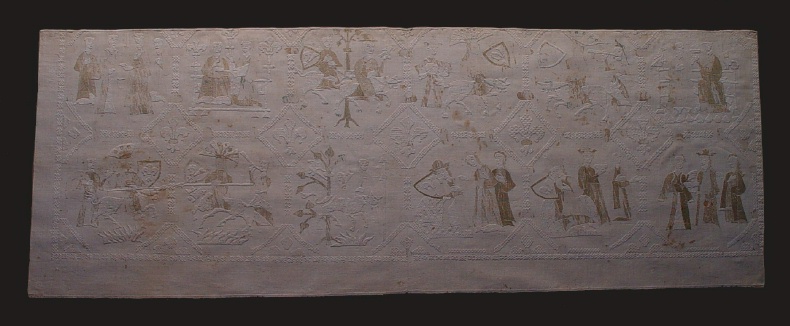

“Bergener Minnetuch” - das bestickte mittelalterliche Leinentuch aus Bergen auf Rügen

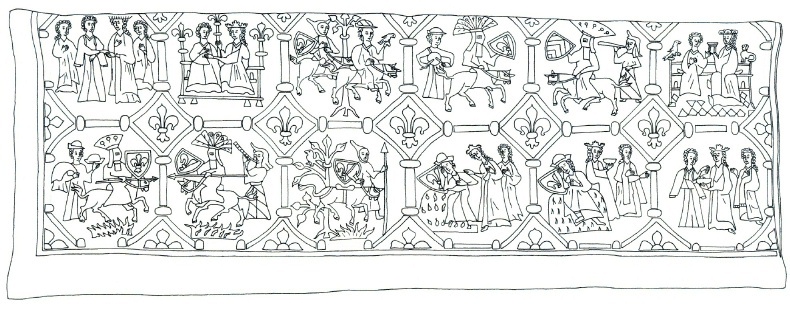

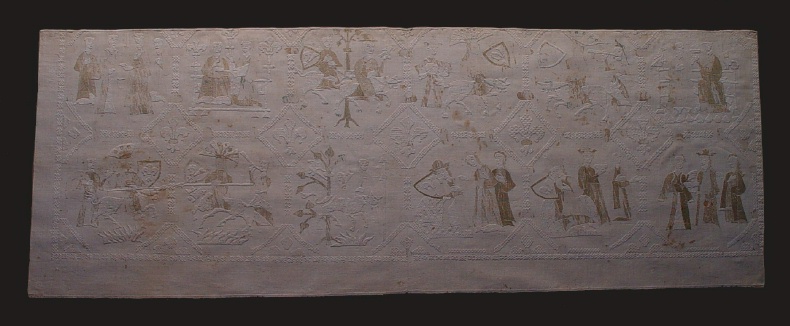

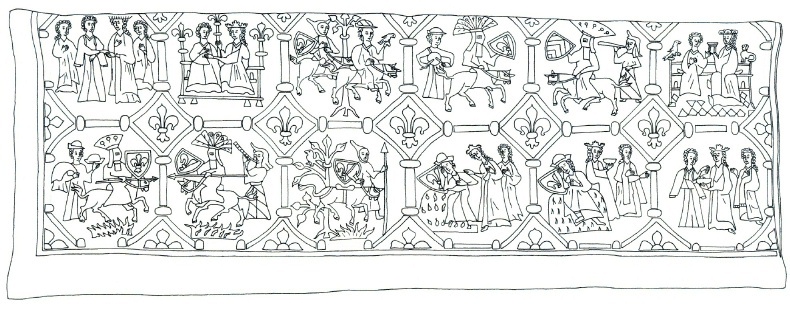

Ein ganz besonderer Schatz der St. Marienkirche zu Bergen ist das so genannte “Rückenbanktuch”, ein großes Leinentuch aus dem Besitz des einstigen Zisterzienserinnenkloster. Dieses Tuch ist mit einer für die Zeit nach 1300 typischen Stickerei versehen, die in zwölf Medaillons zehn Szenen aus dem ritterlichen Leben dargestellt: Turnier (oder gar ernster Kampf?), Jagd, Minne, Hofleben. Als wiederkehrendes Motiv tritt die Lilie auf, die auch Teil der Helmzier der Rügenfürsten war. Leider sind die ehemals bunten Farben im Laufe der Jahrhunderte völlig vergangen. Der Stoff und die Stickerei wurden 2013 aufwändig restauriert. Dabei wurden auch neue Erkenntnisse über Material, Vorzeichnung und Sticktechnik gewonnen. Das Tuch befindet sich als Leihgabe im sehenswerten Stadtmuseum Bergen.

Eine der bisher gängigen Deutungen des Dargestellten ist eine - jedoch inhaltlich nicht ganz befriedigende - Verbildlichung von Szenen aus dem höfischen Epos “Willehalm von Orlens” des Rudolf von Ems. Da keine begleitenden Spruchbänder auf der Stickerei enthalten sind und vermutlich auch ein Teil des Tuches über der oberen Bildfolge fehlt, ist eine eindeutige Zuordnung des Inhaltes leider nicht möglich. In der sehr lesenswerten Begleitbroschüre der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien “Das bestickte Leinentuch aus dem Zisterzienserinnenkloster Bergen auf Rügen” stehen interessante Aspekte zu Geschichte, Sticktechnik und Konservierung und es werden zwei Deutungen des Erzählstoffs vorgestellt. Im Folgenden seht ihr ein Foto des restaurierten Tuches, eine Nachzeichnung seiner Stickereien und meine Interpretation des Inhalts: Könnte das Leinentuch nicht gar vom Hof Wizlaws III. stammen und eine wichtige Episode seines Lebens darstellen? (Die Nachzeichnung habe ich inmitten meiner Deutung angeordnet, damit ihr besser den Text mit der Bildfolge vergleichen könnt.)

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung beider Abbildungen möchte ich mich bei Frau Geertje Gerhold, der Leiterin der Textilkonservierungswerkstatt des Domstifts zu Brandenburg (www.dom-brandenburg.de), und Herrn Tino Mehner von der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Bergen auf Rügen (www.kirche-bergen.de) bedanken.

|

|

|

|

|

|

|

Meine (zugegeben laienhafte) Interpretation der Bildfolge des bestickten Bergener Leinentuchs:

In den beiden erhaltenen Bildreihen des Leinentuchs seht ihr auf zwölf Medaillons zehn Szenen einer Geschichte dargestellt. Es könnte durchaus sein, dass mindestens eine weitere Bildreihe davor fehlt. Es könnte aber auch ebenso sein, dass zuvor ein gestickter Text gestanden hat, der abgeschnitten wurde und so verloren gegangen ist. Ich möchte fast von der zweiten Variante aus gehen, da für mich die erhalten gebliebene Bildfolge nicht mitten in einer Handlung beginnt und zudem in sich schlüssig ist. Ich gebe auch gleich am Anfang zu, dass meine Deutung des Dargestellten laienhafter Natur ist, da ich kein Spezialist der Sprache mittelalterlicher Bilddarstellungen bin.

Es ist die Geschichte eines ritterlichen Herrn, der in seinem Wappen eine halbe Lilie führt, die hier erzählt wird. Er ist in allen Szenen zu sehen, bis auf Szene 7, in der uns dafür sein Schildknappe begegnet. Ganz wichtig sind in dieser Erzählung offensichtlich zwei Frauen, wobei eine mit einer Blätterkrone besonders ausgezeichnet wird. Das Dargestellte und das historische Umfeld der Stickerei bewegen mich dazu, in dieser Geschichte eine wichtige Episode aus dem Leben Wizlaws III. zu sehen - dargeboten in Form eines Gleichnisses vom Ritter mit der halben Lilie. Vieles ist für mich stimmig: die Zeit der Entstehung der Stickerei nach 1300, die Betonung des ritterlichen Lebens, das Lilienmotiv (u.a. auf Münzen und in der Helmzier der Rügenfürsten zu finden), die modische Kleidung und vor allem aber die wichtige, ja entscheidende Rolle der Frauen. Doch möchte ich nun anfangen mit dem, was ich auf den Bildern sehe:

Das erste Medaillon zeigt uns wie Wizlaw, der eine Cotte und darüber einen Surcot trägt, aus dessen Ärmeln er elegant herausgeschlüpft ist, einer Frau ein Treuegelöbnis - vielleicht sogar ein Heiratsversprechen - gibt. Es ist auf jeden Fall nicht die Dame mit der Blätterkrone, da ihr Kopfputz (wohl ein Schapel) anderer Form ist. Es könnte Margarete sein, Wizlaws erste Frau. Vermutlich findet diese Zeremonie im großen höfischen Rahmen statt, da zwei weitere Frauen daran Anteil nehmen. Das zweite Bild zeigt uns Wizlaw zusammen mit der gekrönten Dame auf einem Lilienthron sitzen. Ich glaube jedoch, dass diese eine allegorische Figur darstellt: die vrouwe minne. Die Krone symbolisiert somit ihre Herrscherinnenkraft als “Göttin der Liebe”, der der Minnesänger untertan ist. In den beiden ersten Szenen wird sich vermutlich etwas sehr Kleines gereicht, wer wem und was es ist, ist nicht zu erkennen. Könnte es sich um eine Art “Minnenpfand” handeln, wie ihn Wizlaw in seinem Lied Uve ich han ghe dacht erwähnt?

Die beiden folgenden Szenen sind ganz dem ritterlichen Leben gewidmet. Zuerst reitet Wizlaw zusammen mit seinem treuen Schildknappen - nennen wir diesen Vasallen Satko und lassen wir ihn aus dem kleinen Weiler Zatel (heute: Saatel), südlich von Barth, kommen - zur Beizjagd. Der Wald, angedeutet durch ein Lindenbäumchen, könnte in der Granitz liegen, auf Jasmund, dem Zingst oder Darß. Wizlaw hat seinen Falken Sokol auf dem Handschuh und trägt einen schicken Jagdhut. Sein Begleiter mit der für die oft strengeren Wetterverhältnisse Rügens so ideale Gugel (mittelalterliche Kapuze) führt den Wappenschild seines Herrn mit sich.

In der Szene danach, die sich über zwei Medaillons erstreckt, tritt unser Held gegen einen Ritter mit einem Sparrenwappen an. Es sieht so aus, als ob es sich um ein freundschaftliches Turnier handelt, denn eigenartiger Weise fehlen beiden Kontrahenten Lanzen oder Schwerter. (Oder wurden sie in der Stickerei einfach nur vergessen?) Auffallend ist Wizlaws Helmzier: Sie ist - wie bei der von Wizlaw im realen Leben kreierten Zimier - aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Hier verschiedene Pfauenfedern (die schöneren in der Mitte), dort vier Lilienstängel zwischen flankierenden Pfauenfederbüscheln. Die Sparren im Wappen des Gegners könnten mit den Balken im Wappen der auf Rügen damals ansässigen dänischen Familie Erlandsen korrespondieren. Begleitet wird das Ganze von zwei modisch gekleideten Spielleuten, einem Trommler mit Filzhut ähnlich Wizlaws Jagdhut und einem Bläser mit in höfischer Art aufgesetzter Gugel und mi-parti-Gewand. Vielleicht ist Letzterer gar wieder unser Satko?

Jedenfalls ist Wizlaw aus diesem Kampf als Sieger hervorgegangen. Denn im letzten Bild der obereren Reihe sehen wir ihn zusammen mit Frau Margarete, die ein Gebende auf dem Haupt trägt, auf der eigenen Thronbank sitzen, flankiert - und beiden Personen entsprechend zugeordnet - vom Falken Sokol und einem Schoßhündchen, wie es höfische Damen oft gern bei sich hatten. Sie reicht ihm als Lohn für seinen Sieg eine kleine mit Linienmuster verzierte Schale. Wizlaws erste Frau war möglicher Weise eine Dänin, vielleicht sogar aus der Familie Erlandsen.

|

|

|

|

|

|

|

Die untere Bildreihe beginnt mit einem erneuten ritterlichen Kampf in der sechsten Szene über zwei Medaillons. Die Spielleute des ersten Kampfes sind wieder anwesend, jedoch stellt der Trommler diesmal einen Pelzhut und ein Gewand zur Schau, als ob es um die Erlangung dieser Kleidungsstücke und eventuell einer mit ihnen verbundenen Würde geht. Jetzt wirkt alles dramatisch! Beide Kämpfer haben ihre spitzen Lanzen eingelegt und zu Hufen der Pferde scheint es zu brennen. (Wenn es sich bei diesem flammenähnlichen Muster nur um Grasbüschel handeln sollte, warum fehlt es dann in den entsprechenden Szenen der oberen Bildreihe? Die Gestalterin oder der Gestalter der Stickvorlage wollte uns mit diesem Muster bestimmt etwas Wichtiges mitteilen.) Wizlaws Gegner trägt in seinem Wappen als Symbol eine ganze Lilie, die die größere Macht und Kraft ihres Trägers versinnbildlichen soll. Dem entsprechend geht der Kampf aus: Wizlaw (mit der minderen halben Lilie) unterliegt.

So muss nun in Szene sieben Knappe Satko mit Ross und Waffen seines Herrn in einen Wald (?) fliehen. Das Feuer verfolgt ihn aber sogar bis dahin. Wizlaw selbst zeigt seinen seelischen und wohl auch körperlichen Schmerz über diese Niederlage in den beiden folgenden Bildern: Er liegt zusammengekrümmt mit dem Gestus der Trauer auf einer Lagerstatt. Eigenartiger Weise trägt er den Pelzhut, den er eigentlich gar nicht hätte erlangen dürfen. Oder handelt es sich nicht um den selben Hut? (Hier gibt die Darstellung ein Rätsel auf!) Was aber eindeutig und meiner Meinung nach entscheidend ist, ist das Auftreten und die Rolle der Frauen im Schluss der Bilderzählung. Zunächst treten beide an den zu Tode betrübten und schlafenden Wizlaw heran. Die vrouwe minne streicht ihm behutsam über die linke Schulter, als ob sie ihn trösten möchte. Ihr zu ihm geneigter Kopf verstärkt diese Zuwendung. Margarete steht hinter der Gekrönten mit bittender Handhaltung. Danach verlassen Beide wieder unseren geschlagenen Helden, wobei vrouwe minne eine Schale mit sich nimmt.

Doch in dieser Mitnahme der Schale sehe ich kein Wegnehmen, sondern eher ein Unter-Schutz-Stellen von etwas, was Wizlaw sehr wichtig ist. Denn in der zehnten und letzten Szene sehen wir wieder die Minnekönigin an zentraler Position, wie sie dem neben ihr stehenden Wizlaw die Schale reicht, der bittend und zugleich sie preisend seine Hände darüber hält. Hinter ihr steht Margarete, die gleichfalls mit der rechten Hand preisend auf vrouwe minne und mit der Linken auf sich weist. So ist im letzten Bild wieder auf die Verbindung zwischen Wizlaw und Margarete aus dem ersten Bild Bezug genommen, diesmal jedoch über die Vermittlung durch die Minne, die von Beiden gepriesen wird.

Was kommt nun durch diese Geschichte meiner Meinung nach zum Ausdruck?

Wizlaws Hin-und-Hergerissenheit und Abhängigkeit in der realen politischen Konstellation seiner Zeit und Region, sein Wunsch sich behaupten zu können und seine Angst vor Niederlage, Verstoßung und Verlust könnten hier sichtbar werden. Sinngemäß: Den ersten Kampf gewinnt Wizlaw, aber im zweiten, entscheidenden unterliegt er. Und entscheidende Kämpfe hat Wizlaw verloren, vor allem die Auseinandersetzung mit dem aufstrebenden Stralsund. (“Städte wie Stralsund haben die ’volle Lilie’, Fürsten wie er nur die ’halbe Lilie’.”) Wenn ihr euch Wizlaws tatsächliches Wappenschild auf seinen Siegeln anschaut, dann fällt euch bestimmt auf, dass der Greif auf seinem Fürstensiegel eine Abwehrhaltung einnimmt: die Fänge schützend vor dem angespannten Oberkörper ausgebreitet und den Kopf nach hinten geneigt. Das scheint mir ein ganz bedeutsamer Unterschied zu seinem Prinzensiegel und dem Siegel seines Vaters zu sein und sagt für mich einiges über Wizlaws Befindlichkeiten aus.

Seine Verlustängste kann man aber noch weiter fassen: Die Sorge um ausbleibende Nachkommen, die eine lange Zeit Wizlaws Leben (und das seiner Frau) bestimmte, hat gewiss Ängste wegen eines Aussterbens der eigenen Familie hervorgerufen. Aber vom Erlöschen war damals noch mehr bedroht, wie die Sprache der Rügenslawen oder die feudalhöfische Lehnsgesellschaft, mit deren Kultur sich Wizlaw ja so sehr identifizierte. All das wird er gespürt haben. Vielleicht liegt hier sogar die Lösung für die Frage, warum in der Erzählung auf dem Leinentuch Wizlaw trotz seines verlorenen zweiten Kampfes den Pelzhut trägt. Wenn wir annehmen, dass sein Gegner mit der vollen Lilie der Herzog von Pommern-Wolgast ist, dann könnten uns die Bilder sagen: Du, Wizlaw, hast zwar den Kampf verloren, bekommst aber trotzdem den Fürstenhut. Aber du wirst ihn wieder (und endgültig) an den Pommernherzog verlieren, weil deine Familie aussterben wird.

Und sicher sind deshalb sowohl Wizlaws sehr persönlich formulierte Bitten um Gottes Beistand in einigen Sprüchen als auch seine Sehnsucht nach erfüllter Liebe in den Minneliedern auch als Wunsch nach Abkehr von seinen Ängsten und Bedrängnissen zu verstehen. Es scheint fast so, als ob die Frauen diejenigen sind, die ihn durch ihre Minne aus seinem Elend erretten mögen. Im Gegensatz dazu erscheinen Wizlaw die Bedrohungen, denen auch die Liebe ausgesetzt sein kann, weniger gefährlich (so im Taglied List du inder minne dro). Vielleicht weil er die Kraft der Minne als so stark begreift. Und hier schließt sich wieder der Kreis zum Bergener Leinentuch.

Falls ich mit meiner Lösung des “Bilderrätsels” völlig falsch liegen sollte, eine anrührende Geschichte ist sie allenfalls, die sich so auch in Wizlaws Leben zugetragen haben könnte...

Wer von euch auch eine Idee zum Inhalt dieser Bildergeschichte hat, kann sie gern im Forum Ruyanorum veröffentlichen.

eine Matrize zur Herstellung von Metallfiguren und Schmuckelementen

Ein weiteres aufschlussreiches Relikt aus dem 14. Jahrhundert wird im STRALSUND MUSEUM aufbewahrt: eine Matrize zur Herstellung von Accessoires aus Metallblech. Dazu wurden Stanzbleche aus Edelmetall auf die Bronzematrize gelegt, mit Blei überdeckt und anschließend solange gehämmert, bis das Relief der Figuren in das Blech eingedrückt war. Verwendung fand dieser so hergestellte Schmuck zum Beispiel auf Buchdeckeln oder als Zierrat für Kleidung. Es könnte ebenso gut möglich sein, dass diese Formen einem Gießverfahren, dem Wachsausschmelzverfahren, dienten. In diesem Fall wurde flüssiges Wachs in die Formen gegossen und nach Aushärtung als Positivabguss für die Herstellung einer Negativform aus Ton verwendet. Beim Brennen der Tonform schmolz das Wachs und floss ab, sodass im Anschluss die Form mit flüssigem Metall gefüllt werden konnte.

Ähnlich wie beim Bergener Leinentuch lassen mich einige Details einen Zusammenhang mit der Hofhaltung Wizlaws III. vermuten. Um meine Gedanken zu diesem Fund zu untermalen, zeige ich euch als erstes eine Abbildung zweier Gipsabformungen der beiden Seiten der Matrize.

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung der drei folgenden Abbildungen möchte ich mich bei Frau Dr. Maren Heun, Direktorin, und Frau Katrin Kraus, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Bildung des STRALSUND MUSEUM (www.stralsund-museum.de) bedanken.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Was sehen wir auf diesen Positivabgüssen? Auf beiden Seiten der Matrize gibt es ein dominierendes Hauptmotiv und mehrere weitere Figuren, die übrigens sehr platzsparend angeordnet wurden.

Seite A der Matrize enthält Formen für:

1. eine große, sehr filigran gearbeitete Rosette mit sechs (vermutlich) Ösen am Rand zum Aufnähen auf Gewandstücken

2. vier Personen in höfischer Kleidung im Manesse-Stil (etwa erstes Drittel des 14. Jahrhunderts), davon drei auf Thronen oder Kastenbänken sitzende Frauen in verschiedenen Größen, die huldvoll eine Hand zum Gruß heben, und ein stehender, sein Gewand (vermutlich eine Cotte mit einem Mantel/Umhang darüber) raffender und eventuell einen Gegenstand haltender Mann

3. zwei eiförmige/ovale Gegenstände, die Broschen sein könnten

4. ein ringförmiges Teil, das ein kleines kugelförmiges umschließt

Seite B der Matrize enthält Formen für:

1. ein Fabelwesen Greif als dominierende Figur

2. zwei kleinere Vögel

3. ein Hirschgeweih oder Korallenast (sehr schwach ausgeprägt)

4. eine dreiblättrige Pflanze, wahrscheinlich ein Akanthus

5. ein weiteres ringförmiges Teil, das ein kleines kugelförmiges umschließt

Was teilt uns nun diese Matrize mit ihren Motiven mit?

Da uns leider nicht bekannt ist, ob diese Matrize aus einer öffentlichen Stralsunder Werkstatt, die auch für reiche Patrizier- und Kaufherrenhaushalte Arbeiten anfertigte, aus dem direkten Umfeld der fürstlichen curia oder einer Klosterwerkstatt stammt, ja, ob überhaupt aus Stralsund und Umgebung, müssen wir uns über die abgebildeten Figuren an den möglichen Auftraggeber herantasten. Und da fällt als Erstes der dargestellte Inhalt und seine Pracht auf, die für mich einen Gebrauch in einem höfischen Umfeld am naheliegendsten erscheinen lassen.

Die aufwändig gestaltete Rosette könnte der Verzierung eines Gewandes gedient haben, entweder als Aufnäher im Brustbereich eines Kleides oder auch als Mantelspange, wobei für Letztere bei gestanztem Edelmetallblech dieses gegen Verformung auf einer Unterlage hätte befestigt werden müssen. Ein ähnliches, wenn auch wesentlich kleineres Teil ist das “Dreiblatt” von der anderen Seite der Matrize. Auch hier könnte es sich um eine Mantelspange handeln. Dieses Formelement zu identifizieren ist etwas schwerer. Wahrscheinlich handelt es sich um ein distelartiges Akanthusblatt, ein schon in der Antike beliebtes Motiv in der Ornamentik.

Das herausragende Element der zweiten Matrizenseite ist der Greif, der - wie ich schon an anderer Stelle geschrieben hatte - ein traditionelles Symbol im Gebiet der lutizischen Slawenstämme war und als Herrschaftsinsignum der Fürsten dieses Gebietes fortgelebt hatte. Nun kämen deshalb für eine Repräsentation dieses Wappentiers als Schmuckelement nicht nur der Rügenfürst, sondern auch der mecklenburgische Fürst von Rostock oder der pommersche Herzog von Wolgast in Frage. Bekanntlich erbte ja Letzterer 1325 das Fürstentum Rügen. Warum ich mir aber sehr sicher bin, dass dies die Greifenfigur des Fürsten Wizlaw III. war, und somit die Matrize an dessen Hof Verwendung fand, ist für mich in der konkreten Darstellungsform begründet. Auf seinen Fürstensiegeln sind Wizlaws Greifen immer in einer betonten Abwehrhaltung abgebildet, mit weit hervorgepresster, angespannter Brust, schützend erhobenen Fängen und nach hinten geneigtem Kopf. Dies bringt sehr deutlich zum Ausdruck, wie Wizlaws Situation im Kräftespiel seiner Zeit war: mannigfaltigen Bedrohungen ausgesetzt, befehdet und stehts in der Gefahr, als Spielball von Mächtigeren unter die Räder zu kommen. Und genau diese Körperhaltung nimmt der Greif auf der Matrize ein!

Schließlich gibt es noch die Personenfiguren, drei thronende Frauen und ein stehender Mann, die alle höfische Kleidung vom Anfang des 14. Jahrhunderts tragen. Die Gewänder dieser Personen haben zum Beispiel Entsprechungen in den Miniaturen der bebilderten Liederhandschriften jener Zeit. Der Mann nimmt fast die gleiche Haltung ein, die auch eine von mir auf Grundlage der Abbildung des Meinloh von Sevelingen in der Weingartner Liederhandschrift gezeichnete Miniatur Wizlaws zeigt. Eine den Frauen auf der Matrize ähnliche Sitzposition, nur weniger frontal, sehen wir bei der Miniatur der Winsbekin in der Manessischen Liederhandschrift, die auch als Vorlage für die Titelillustration eines norwegischen Buches über Wizlaws Schwester Euphemia diente.

Wie so oft bei Wizlaw gibt es auch in diesem Fall leider keine hundertprozentige Sicherheit bezüglich einer Verbindung zu ihm. Aber die Indizien sind aus meiner Sicht doch sehr stark, dass diese Metallfigurenmatrize aus einer Werkstatt seines Hofes stammt und durch ihre Detailgenauigkeit und Feinheit die große Kunstfertigkeit ihres Herstellers und die hohe Kultur am rujanischen Hof zur Zeit Wizlaws III. beweist.

Im Folgenden seht ihr Abbildungen beider Seiten der Bronzematrize.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Was hat eine einst in Stralsund deponierte “Schatzkiste” mit Wizlaw III. zu tun?

Im 2017 erschienenen Band 102 (2016) der Neuen Folge “Baltische Studien - Pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte” findet sich auf den Seiten 31-52 ein weiterer interessanter Aspekt des höfischen Lebens zur Zeit Wizlaws. Im lesenswerten Aufsatz “Eine interessante ‘Schatzkiste’ aus dem Jahr 1318 in Stralsund - Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Sachkultur des norddeutschen Adels” geht der Autor Gunnar Möller der Frage nach, welchen Bezug der in einer Urkunde des Jahres 1318 aufgelistete Inhalt einer in Stralsund deponierten Kiste zum Fürsten Wizlaw III. haben könnte. Neben anderem kostbarem Inventar befand sich in dieser Kiste ein Teil eines Zepters, ein silberner Gürtel, eine Gewandspange in Form einer Lilie (sic!), ein goldenes Nesselblatt (wohl ein Abzeichen der Verbundenheit mit den Holsteiner Grafen) und ein Psalter. Bemerkenswert ist auch ein “Stein, Camhu genannt” (lapis camhu vocatus). Der Autor interpretiert dieses Wort als eine Kamee. Mich hat jedoch das Wort “genannt” nachdenklich gemacht. Es klingt für mich, als ob dieser Stein den Namen “Camhu” trug. Deshalb recherchierte ich in westslawischen Sprachen, ob es dort ein ähnliches, sinnvolles Wort gibt. Bei der Deutung des C als K-Laut bin ich im Kaschubischen, der mit dem Polabischen der Elb- und Ostseeslawen am nähesten verwandten und heute noch lebendigen Sprache, fündig geworden. Dort gibt es die Worte kamë (= polnisch: kamień, = Stein) und kamëk (= polnisch: kamyk, = kleiner Stein, Kiesel, Edelstein). Könnte es einen Stein gegeben haben, der eine besondere ideele Bedeutung für das rüganische Fürstenhaus hatte und der über die Generationen hinweg tradiert wurde?

Spekulieren könnt ihr dazu ebenfalls hier im Forum Ruyanorum.

Die oben genannte Schriftenreihe erscheint im Kieler Verlag Ludwig und kann auch von dort bezogen werden.

Verzeichnis des Kisteninhalts im Pommerschen Urkundenbuch

PUB 3230 (PUB Bd.5 Abt.2 1317-1320, S.407)

Seitensucheingabe: 125

Die Quellen, auf die ich mich bei meiner Arbeit vorrangig gestützt habe (chronologisch geordnet):

1. Hagen, Fr. H. v. d. “Minnesinger, Deutsche Liederdichter des 12., 13. und 14. Jahrhunderts I - IV”, Leipzig 1838

2. Fabricius, C. G. ”Urkunden zur Geschichte des Fürstentums Rügen unter den eingeborenen Fürsten”, Stettin 1851

3. Dannenberg, H. ”Pommerns Münzen im Mittelalter”, Berlin 1864

4. Pyl, Th. “Lieder und Sprüche des Fürsten Wizlaw von Rügen”, Greifswald 1872

5. Dannenberg, H. ”Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter”, Berlin 1893

6. Pyl, Th. ”Die Entwicklung des pommerschen Wappens, im Zusammenhang mit den pommerschen Landesteilungen”, in Pommersche Geschichtsdenkmäler VII, Greifswald 1894

7. Behm, O. “Beiträge zum Urkundenwesen der einheimischen Fürsten von Rügen”, Greifswald 1913

8. Gülzow, E. ”Des Fürsten Wizlaw von Rügen Minnelieder und Sprüche”, Greifswald 1922

9. Haas, A. ”Arkona im Jahre 1168”, Stettin 1925

10. Hamann, C. ”Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168 bis zum Aussterben der einheimischen rügischen Dynastie 1325”, Greifswald 1933

11. Scheil, U. “Genealogie der Fürsten von Rügen (1164 - 1325)”, Greifswald 1945

12. Rudolph, W. ”Die Insel Rügen”, Rostock 1954

13. Ohle, W., Baier, G. ”Die Kunstdenkmale des Kreises Rügen”, Leipzig 1963

14. Steffen, W. ”Kulturgeschichte von Rügen bis 1817”, Köln, Graz 1963

15. Werg, S. ”Die Sprüche und Lieder Wizlavs von Rügen, Untersuchungen und kritische Ausgabe der Gedichte”, Hamburg 1969

16. Váňa, Z. ”Die Welt der alten Slawen”, Praha 1983

17. Gloede, G. ”Kirchen im Küstenwind - Band III”, Berlin 1984

18. Herrmann, J. (Hg.) ”Die Slawen in Deutschland - Ein Handbuch”, Berlin 1985

19. Spiewok, W. ”Wizlaw III. von Rügen, ein Dichter”, in: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk, Nr. 8 (1985)

20. Spitschuh, B. ”Wizlaw von Rügen: eine Monografie”, Greifswald 1989

21. Lange, A. “Tausendjähriges Ralswiek”, Bergen 1990

22. Hages-Weißflog, E. “snel hel ghel scrygh ich dinen namen - Zu Wizlaws Umgang mit Minnesangtraditionen des 13. Jahrhunderts”, in: ”Lied im deutschen Mittelalter. Überlieferung, Typen, Gebrauch”, Tübingen 1996

23. Bleck, R. ”Untersuchungen zur sogenannten Spruchdichtung und zur Sprache des Fürsten Wizlaw III. von Rügen” GAG Folge 681, Göppingen 2000

24. Schmidt, I. ”Götter, Mythen und Bräuche von der Insel Rügen”, Rostock 2002

25. Jahn, L. ”Wizlaw III. von Rügen - Fürst und Minnesänger” und ”Wizlaws Liederbuch”, Hofgeismar 2003

26. Sobietzky, G. “Das Fürstentum Rügen und sein Geldwesen”, Stralsund 2005

27. Kratzke, Ch., Reimann, H., Ruchhöft, F. “Garz und Rugendahl auf Rügen im Mittelalter”, in: Baltische Studien, Neue Folge Band 90 (2004), Kiel 2005

28. Ruchhöft, F. “Die Burg am Kap Arkona” (Reihe: Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern, Band 7), Schwerin 2010

29. Reimann, H., Ruchhöft, F., Willich, C. “Rügen im Mittelalter” (Reihe: Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 36), Stuttgart 2011

30. Ev. Kirchengemeinde St. Marien Bergen auf Rügen (Hg.) “Das bestickte Leinentuch aus dem Zisterzienserinnenkloster Bergen auf Rügen”, Bergen auf Rügen 2013

31. Möller, G. “Eine interessante ‘Schatzkiste’ aus dem Jahr 1318 in Stralsund - Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Sachkultur des norddeutschen Adels”, in: Baltische Studien, Neue Folge Band 102 (2016), Kiel 2017

32. Brunner, H., Klein, D. ”Wizlav - Sangsprüche und Minnelieder” IMAGINES MEDII AEVI Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung Band 52, Wiesbaden 2021

zurück zum Text über Wizlaw III.

|

|

|

|

|

|