|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

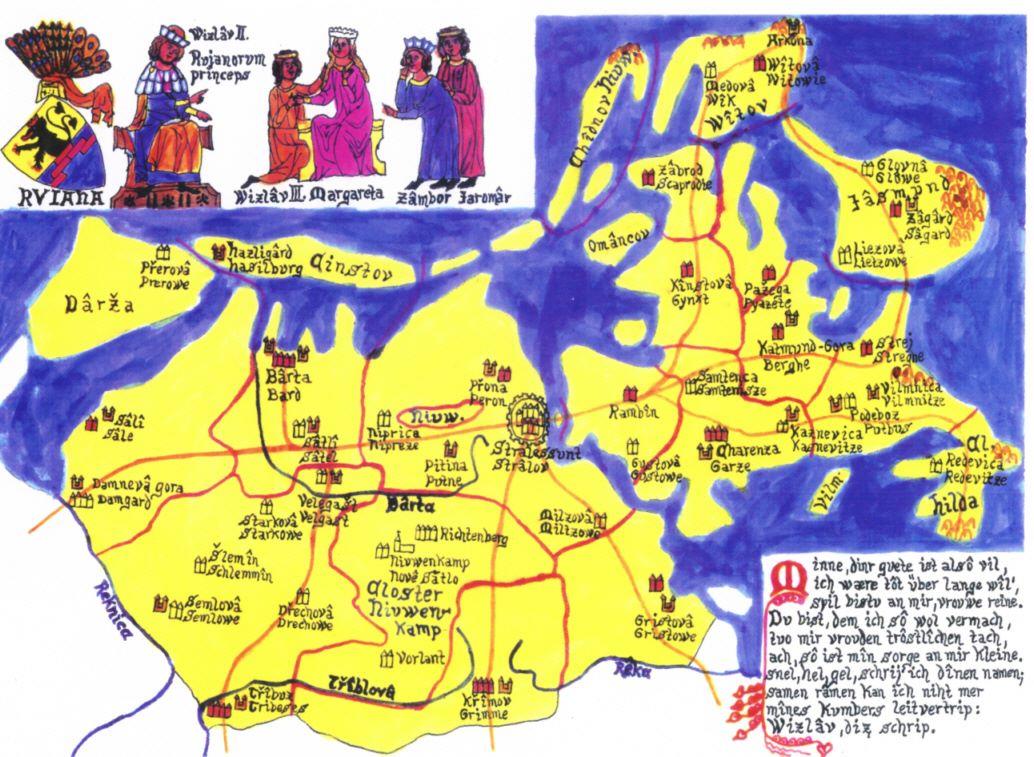

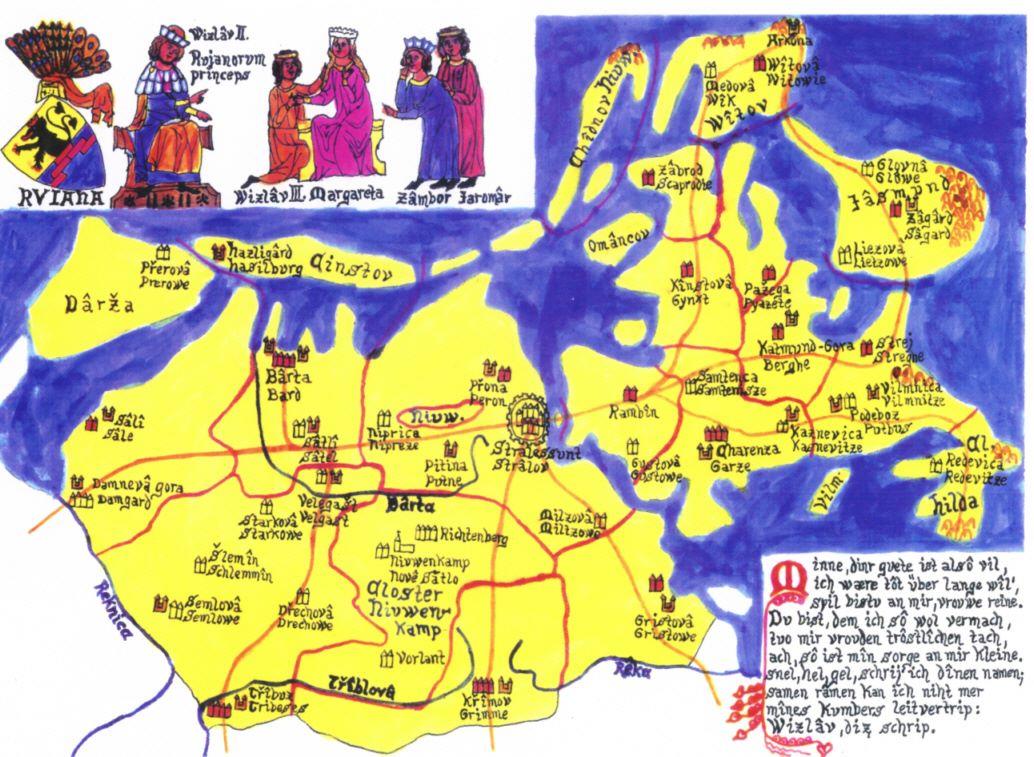

Wizlaw der Junge hatte nicht nur Vorstellungen, wie sein Land sein sollte, sondern hätte auch gern gewusst, wie es aus der Vogelperspektive aussieht. Und da die von einem Meister um 1300 gezeichnete Landkarte des Fürstentums Rügen, slawisch Rujana, verloren gegangen ist, hat der Autor dieser Website eine solche noch einmal neu gezeichnet. Darß, Zingst, Wittow und Jasmund waren noch Inseln und das Neue Tief zwischen dem Mönchgut und der Insel Ruden noch nicht aufgebrochen. Verzeichnet sind auf dieser Karte mit ihren oftmals gemischt polabisch-deutschen Namen die Städte und wichtigsten Dörfer mit vier beziehungsweise zwei Häusern, aber auch die Hauptflüsse. Die Stadt Stralsund, Mitglied des Wendischen Städtebunds, ist mit ihrem Mauerring dargestellt, der ihre zunehmende Unabhängigkeit symbolisiert. Gleichfalls sind die wichtigsten Burgen und Burgruinen, bekannte Wassermühlen und die Sitze des Propstes des Bischofs von Roskilde in Ralswiek und des Archidiakons des Bischofs von Schwerin in Tribsees eingezeichnet. Die geistlichen Territorien der Zisterzienserklöster Neuenkamp und Hilda (Eldena) sind ohne Flächenfarbe, aber mit einer die staatliche Zuordnung sichtbar machenden Randfarbe dargestellt. Als Nachbarländer könnt ihr orange das mecklenburgische Fürstentum Rostock und grün das Herzogtum Pommern-Wolgast erkennen.

Die vom Kartenzeichner auf Anregung des jungen Fürsten entworfenen Wappen symbolisieren die fürstlichen Verwaltungsbezirke, die Gardvogteien, deren Grenzen und Sitze rot hervorgehoben sind. Innerhalb des Gardes Peron/Prohn sind rot gestrichelt das in dieser Vogtei aufgegangene historische Land Pitina/Pytne/Pütte und der relativ unabhängige Putbusser Herrschaftsbereich Boranteshaghen/Brandshagen markiert. Zu sehen sind auf der Insel Rügen die drei rujanischen Landwege, für die es sogar Festlegungen über Breite, Beschaffenheit, Unterhaltung und Verkehr gab. So galt z.B. in der Erntezeit die Regelung, dass die Erntewagen der Bauern Vorfahrt vor allen anderen “Verkehrsteilnehmern” hatten, also auch vor den Rittern zu Pferde! Auch auf dem Festland sind die damaligen Hauptstraßen eingezeichnet, die auffallend Vorläufer heutiger Bundes- und wichtiger Landesstraßen sind. Eine Kogge aus Stralessunt ist auf Kauffahrtei nach Dänemark und Norwegen. Meerjungfrauen und Seeungeheuer bevölkern das baltische Meer. Und schließlich zieren die Wappen der beiden Teile des Fürstentums die Landkarte und ein Spruch ermahnt über das Gleichnis seiner Belehnung den Fürsten der Rujanen an seine Pflichten für Land, Menschen und “alles Zubehör” und stellt die Wünsche des Dichters dieser Zeilen - es könnte Wizlaw gewesen sein - an sein Land heraus. Klickt einfach das Gebiet an, über das ihr euch informieren wollt. Mit einem Klick auf die Randbereiche der Landkarte könnt ihr diese vergrößert anzeigen.

Im Folgenden seht ihr eine mögliche Wappenrolle der rujanischen Gardvogteien, also der Burgbezirke des Fürstentums Rügen. (slaw. gârd = Burg oder Stadt). Die unteren Wappenfelder symbolisieren Typisches, mit dem sich alle Einwohner des jeweiligen Gards identifizieren können. Im rechten oberen Feld (immer aus Sicht des Wappenträgers, nicht des Betrachters) seht ihr für den Festlandsteil den wizlawidischen Greifen und für das “umflossene Land Rügen” den Löwen über einem Stufengiebel. Das linke obere Feld zeigt mögliche Lehnsfahnen der rüganischen Länder in der Form, wie sie auch auf den fürstlichen Münzen (“slawische Mark”) zu sehen sind. Das alte Land (terra) Gristow ging zwar in späterer Zeit im Land Sund auf, blieb aber im Unterschied zu Pütte weiterhin als eigenständige Gardvogtei fassbar. Ein vergrößertes Bild dieser Wappenrolle könnt ihr euch durch Anklicken herunterladen. Die Erklärungen zu den Gardvogteiwappen könnt ihr euch hier abspeichern.

Gardvogtei Sâle/Saal: der hohe Jaromarturm von Damgarten/Dambogora, vier Buchen kennzeichnen die Wälder und sind Größenvergleich

Gardvogtei Bârd/Barth: Hafen mit Boot, drei Turmhügelburgen (von der Lage her wären das Divitz/Divice, Starkow/Starkove und Saatel/Zatel)

Gardvogtei Peron/Prohn: Kogge mit Strahl als Symbol Stralsunds, der größten Stadt des Fürstentums, Hering im Strelasund

Gardvogtei Zabrod/Schaprode: Boot mit Danebrog, da die auch Walung genannte Halbinsel enge Verbindungen zu Dänemark hatte

Gardvogtei Vîtove/Wittow: Kreuz und Horn, da auf Wittow 1168 die entscheidenden Ereignisse der Christianisierung stattfanden und sich in Arkona zuvor der Haupttempel Svantevits befunden hatte

Gardvogtei Jâsmund/Jasmund: Kreidefelsen als Dreiberg, davon der Königsstuhl mit schwebender Krone, zwei Buchen für die Buchenwälder

Gardvogtei Gristove/Gristow: zwischen den Inseln im Strelasund und dem Festland springender roter Hirsch (Bezug zur Gristower Seitenlinie)

Gardvogtei Gynšt/Gingst: Grundriss der alten wizlawidischen Stammburg Charenza mit Palisade und Wappengreif, umgeben von Mooren

Gardvogtei Pyask/Patzig: sieben Hügel für die Hügelgräber “Woorker Berge” auf sandigem Boden (slaw. pyask = sandige Gegend)

Gardvogtei Gora/Bergen: Rugard als Dreiberg mit Kapelle des Zisterzienserinnenklosters, anstelle der Fürstenburg Jaromars I.

Gardvogtei Tribuzeš/Tribsees: St. Thomaskirche auf einer Flussinsel der Trebelwasserläufe steht für das Archidiakonat des Bistums Schwerin

Gardvogtei Grimîn/Grimmen: zwei Bohlenwege mit Markierungen durch das Moor (slaw. grim) zur Grimmener Burg (heute: Wasserturm)

Gardvogtei Losice/Loitz: die unmittelbar an der Peene gelegene fürstliche Burg hinter einer Palisade (heute: alter Bahnhof / Marina)

Gardvogtei Rambîn/Rambin: Fährboot der “Alten Fähre” nach Stralsund und die in der Gardvogtei beginnenden drei rujanischen Landwege

Gardvogtei Gârdec/Garz: Burgwall Garz mit Palisade und Wizlaws neuer Burg, Banner mit Wappengreif auf dem Hauptturm

Gardvogtei Strej/Streu: über einem See der Granitz (Berge mit Buchen) steigender schwarzer Adler (Bezug zur Putbusser Seitenlinie)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

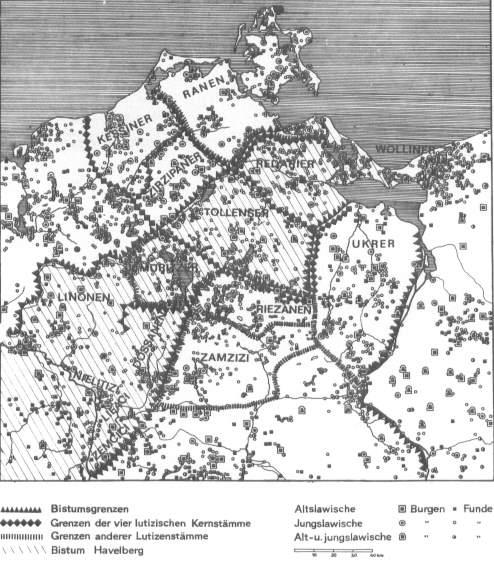

Auf der nebenstehenden Karte seht ihr die Siedlungsgebiete der elbslawischen Völker (Sprache: Polabisch) im Mittelalter. An das Gebiet der Ranen schloss sich die Heimat der lutizischen Hauptstämme (Kessiner, Zirzipanen, Tollenser und Redarier) an. In Westmecklenburg und Ostholstein lebten die Obodriten. Die südlichen Nachbarn der Tollenser waren die Müritzer und die Stämme der Heveller. Im Südosten grenzten die Lutizen an die Ukranen. Die Inseln der Pommerschen Bucht wurden von den Wollinern bewohnt. Schließlich folgte östlich der Oder das große Siedlungsgebiet der Pomoranen. Neuere Forschungen gehen davon aus, dass im “festländischen Rügen” nur im Land Barth und am Strelasund Ranen lebten, im Recknitz-, Trebel- und Rycktal jedoch benachbarte slawische Stämme.

Die Urheimat der Ranen, aus der sie im 6. und 7. Jahrhundert an die Ostseeküste ausgewandert sind, lag im Südosten, im Gebiet der Waldkarpaten und deren Vorland, heute hauptsächlich zur Ukraine gehörig (Ostgalizien, Karpatoukraine). Es wird in etwa durch die Städte Przemyśl / Peremyšl’, PL (Primizl) im Nordwesten, Satu Mare / Szatmárnémeti / Satmir, RO (Zaton, Satmar) im Südwesten, Ternopil’, UA (Tarnopol) im Nordosten und Černivcy, UA (Černovice) im Südosten begrenzt. Die Lokalisierung konnte vor allem an der Form und Musterung von Keramiken festgemacht werden. Aber auch andere Hinweise geben zu denken: So liegen dort die Städte Sambir und Stryj. Der Name Sambor ist bei einem Mitglied der rüganischen Fürstenfamilie belegt und der Sitz einer Gardvogtei hatte den Namen Strej (Streu). Doch die interessanteste Gemeinsamkeit ist wohl Folgende: Im Jahr 1848 wurde im Fluss Zbruč bei Husjatyn eine 2,7 m hohe vierkantige Steinsäule gefunden, die auf jeder Seite ein Gesicht besitzt. Der Figur sind ein Ring, ein Füllhorn, ein Schwert und ein Pferd beigefügt. Bis auf den Ring sind das auch die Attribute des Ranengottes Svantevit.

Auch jetzt noch sind die Gemeinsamkeiten mit der ukrainischen Sprache erkennbar: So wurden Anfang des 14. Jahrhunderts in den Urkunden Rügens die Orte, die heute auf -ow enden, mit der Endung -owe geschrieben. Im Ukrainischen enden solche Ortsnamen auch meist auf -ove (statt auf -ovo / -evo). Ebenso erschien im ranischen Sprachgebrauch die Variante bîl (neben bel / beal) für die Farbe Weiß. So hieß ein Stralsunder Patriziergeschlecht slawischer Herkunft Bilek (heute im Straßennamen Bielkenhagen verewigt). Auch beim Wort Fluss trat diese Lautverschiebung zu i auf: rika (neben reka). Wurde gar das bei den Lutizen beliebte Greifensymbol aus ihrer Urheimat mitgebracht? (mehr dazu im letzten Viertel meiner Vorstellungsseite)

|

|

|

|

|

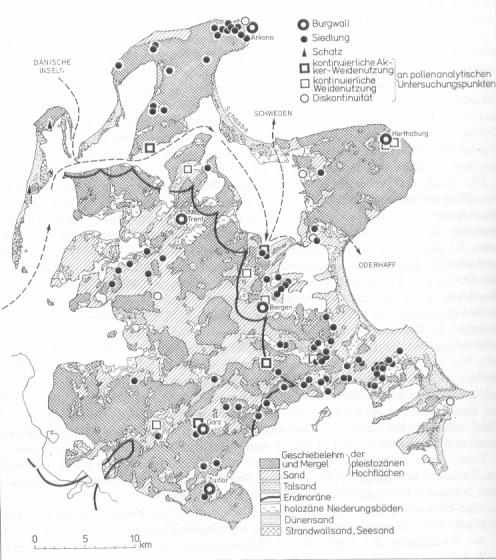

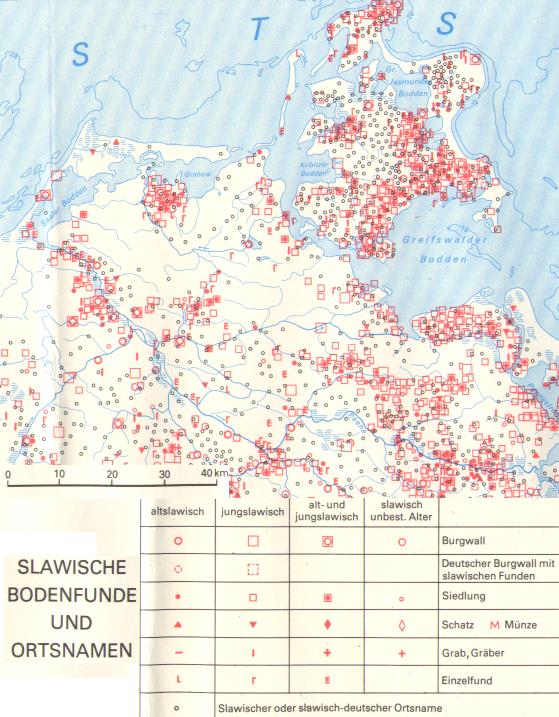

Die schon erwähnte hohe slawische Bevölkerungsdichte manifestiert sich auch in der Größe der fürstlichen Verwaltungsbezirke, der Gardvogteien. Beim Vergleich der von mir gezeichneten Übersichtskarte mit der Karte der slawischen Bodenfunde und Ortsnamen seht ihr, dass die Gardvogteien der Insel Rügen und die der dicht besiedelten festländischen Gebiete (Barth, Gristow) wesentlich kleiner waren als die der weniger besiedelten Regionen. Diese Vogteien hatten als Zentrum einen bedeutenden slawischen Siedlungskern (Prohn/Stralsund, Saal/Damgarten, Tribsees/Drechow, Loitz) und erstreckten sich über größere Wald- und Moorgebiete, die erst später von Slawen und Deutschen gemeinsam urbar gemacht wurden. Das Gebiet des späteren Zisterzienserklosters Neuenkamp war zudem fast menschenleer. Diese Verwaltungsgliederung war somit sehr intelligent, da sie sich nicht an der Fläche sondern an der Bevölkerungszahl orientierte. Die kirchliche Organisation des Landes nach der Christianisierung war geteilt: Die Insel Rügen unterstand dem dänischen Bischof von Roskilde und der festländische Teil des Fürstentums gehörte größtenteils zum Bistum Schwerin, die Länder Loitz und Wusterhusen sogar zum Bistum Havelberg (später Bistum Kammin).

Die physischen Karten, die ihr in der rechten Spalte und auf den folgenden Seiten auswählen könnt, zeigen sehr schön die Oberflächen-, Küsten- und Siedlungsstruktur des Fürstentums Rügen, auch wenn sich diese im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Die Häufung slawischer Orts- und Landschaftsnamen wird ebenso sichtbar, wie die der auf “-hagen” endenden Orte in den Gebieten mit stärkerer deutscher bäuerlicher Siedlung.

Die alten Chronisten berichten übereinstimmend über die Wesenszüge der Rügenslawen: “Die Ranen ehren ihre alten Menschen in besonderer Weise, nehmen sich der Bedürftigen und Kranken mit sorgfältiger Pflege an und erweisen den Fremden, die mit friedlichen Absichten ins Land kommen, eine beispielhafte Gastfreundschaft.” Auch das war eine Voraussetzung dafür, dass Rügen einen Menschen wie Wizlaw III. hervorgebracht hatte.

|

|

|

|

|

|

Die alten slawischen Länder (terrae) waren schließlich auch jene Länder, für die die Ranenfürsten vom dänischen König die Belehnung als Fahnlehen erhielten. Wizlaw III. empfing so sieben Fahnen von König Erik Menved, und zwar für das “vom Salzwasser umflossene Land Rügen” (die Insel Rügen), die Lande zum Sunde, Barth, Saal, Tribsees, Grimmen und Loitz. (Das kleine Land Gristow wurde dem Land am Strelasund zugerechnet.) Es mag vielleicht Zufall sein, dass der Stern auf Wizlaws Siegel sieben Zacken hat. Diese könnten aber auch die sieben Länder symbolisieren. Denken wir es uns zumindest, zumal die Zahl Sieben im Mittelalter eine gewisse magische Bedeutung hatte. Vielleicht hatte Wizlaw aber auch eine Vorliebe für diese Zahl, denn auch die Mehrheit der Verse seiner Dichtung besteht aus jeweils sieben Silben.

Bildnachweis:

“Die Ranen (Rujanen) und ihre Nachbarn”: H.-D. Schroeder ”Die Sitze der lutizischen Stämme”, in Greifswald-Stralsunder Jahrbuch Band 10, Abb.1 (S. 39), Stralsund 1972

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildung möchte ich mich beim STRALSUND MUSEUM, vormals Kulturhistorisches Museum Stralsund (www.stralsund-museum.de) bedanken.

“Die altslawische Besiedlung Rügens”, “Slawische Bodenfunde und Ortsnamen”: Joachim Herrmann (Herausgeber) ”Die Slawen in Deutschland - Ein Handbuch”, Abb. 17 (S. 70) und Kartenbeilage, Akademie Verlag Berlin 1985

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildungen möchte ich mich beim Akademie Verlag Berlin (www.akademie-verlag.de) bedanken.

Die Quellen, auf die ich mich bei meiner Arbeit vorrangig gestützt habe (chronologisch geordnet):

1. Hagen, Fr. H. v. d. “Minnesinger, Deutsche Liederdichter des 12., 13. und 14. Jahrhunderts I - IV”, Leipzig 1838

2. Fabricius, C. G. ”Urkunden zur Geschichte des Fürstentums Rügen unter den eingeborenen Fürsten”, Stettin 1851

3. Dannenberg, H. ”Pommerns Münzen im Mittelalter”, Berlin 1864

4. Pyl, Th. “Lieder und Sprüche des Fürsten Wizlaw von Rügen”, Greifswald 1872

5. Dannenberg, H. ”Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter”, Berlin 1893

6. Pyl, Th. ”Die Entwicklung des pommerschen Wappens, im Zusammenhang mit den pommerschen Landesteilungen”, in Pommersche Geschichtsdenkmäler VII, Greifswald 1894

7. Behm, O. “Beiträge zum Urkundenwesen der einheimischen Fürsten von Rügen”, Greifswald 1913

8. Gülzow, E. ”Des Fürsten Wizlaw von Rügen Minnelieder und Sprüche”, Greifswald 1922

9. Haas, A. ”Arkona im Jahre 1168”, Stettin 1925

10. Hamann, C. ”Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168 bis zum Aussterben der einheimischen rügischen Dynastie 1325”, Greifswald 1933

11. Scheil, U. “Genealogie der Fürsten von Rügen (1164 - 1325)”, Greifswald 1945

12. Rudolph, W. ”Die Insel Rügen”, Rostock 1954

13. Ohle, W., Baier, G. ”Die Kunstdenkmale des Kreises Rügen”, Leipzig 1963

14. Steffen, W. ”Kulturgeschichte von Rügen bis 1817”, Köln, Graz 1963

15. Werg, S. ”Die Sprüche und Lieder Wizlavs von Rügen, Untersuchungen und kritische Ausgabe der Gedichte”, Hamburg 1969

16. Váňa, Z. ”Die Welt der alten Slawen”, Praha 1983

17. Gloede, G. ”Kirchen im Küstenwind - Band III”, Berlin 1984

18. Herrmann, J. (Hg.) ”Die Slawen in Deutschland - Ein Handbuch”, Berlin 1985

19. Spiewok, W. ”Wizlaw III. von Rügen, ein Dichter”, in: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk, Nr. 8 (1985)

20. Spitschuh, B. ”Wizlaw von Rügen: eine Monografie”, Greifswald 1989

21. Lange, A. “Tausendjähriges Ralswiek”, Bergen 1990

22. Hages-Weißflog, E. “snel hel ghel scrygh ich dinen namen - Zu Wizlaws Umgang mit Minnesangtraditionen des 13. Jahrhunderts”, in: ”Lied im deutschen Mittelalter. Überlieferung, Typen, Gebrauch”, Tübingen 1996

23. Bleck, R. ”Untersuchungen zur sogenannten Spruchdichtung und zur Sprache des Fürsten Wizlaw III. von Rügen” GAG Folge 681, Göppingen 2000

24. Schmidt, I. ”Götter, Mythen und Bräuche von der Insel Rügen”, Rostock 2002

25. Jahn, L. ”Wizlaw III. von Rügen - Fürst und Minnesänger” und ”Wizlaws Liederbuch”, Hofgeismar 2003

26. Sobietzky, G. “Das Fürstentum Rügen und sein Geldwesen”, Stralsund 2005

27. Kratzke, Ch., Reimann, H., Ruchhöft, F. “Garz und Rugendahl auf Rügen im Mittelalter”, in: Baltische Studien, Neue Folge Band 90 (2004), Kiel 2005

28. Ruchhöft, F. “Die Burg am Kap Arkona” (Reihe: Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern, Band 7), Schwerin 2010

29. Reimann, H., Ruchhöft, F., Willich, C. “Rügen im Mittelalter” (Reihe: Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 36), Stuttgart 2011

30. Ev. Kirchengemeinde St. Marien Bergen auf Rügen (Hg.) “Das bestickte Leinentuch aus dem Zisterzienserinnenkloster Bergen auf Rügen”, Bergen auf Rügen 2013

31. Möller, G. “Eine interessante ‘Schatzkiste’ aus dem Jahr 1318 in Stralsund - Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Sachkultur des norddeutschen Adels”, in: Baltische Studien, Neue Folge Band 102 (2016), Kiel 2017

32. Brunner, H., Klein, D. ”Wizlav - Sangsprüche und Minnelieder” IMAGINES MEDII AEVI Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung Band 52, Wiesbaden 2021

|

|

|

|

|

|