|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Gardvogteien Gora/Bergen und Strej/Streu, das Mönchgut (Land Radevice/Reddevitz) und das frühere rujanische Land Vostroce/Wusterhusen

|

|

|

|

|

|

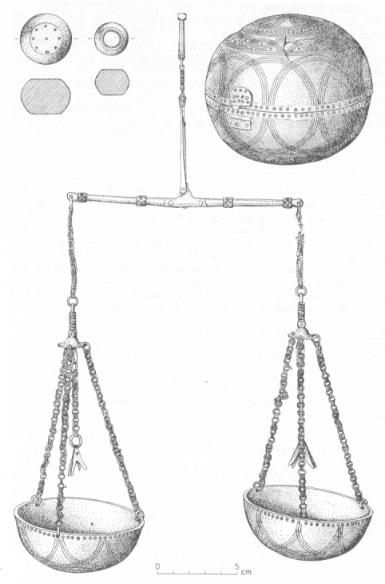

Außer dem religiösen Zentrum der Rügenslawen, der Tempelburg Arkona, bestand seit je her der wirtschaftliche und neben Charenza auch politische Mittelpunkt des Landes im Zentrum der Insel, im Gebiet der ”Inselhauptstadt” Bergen. Auf der 90 m hoch gelegenen Kuppe entstand seit dem 8. Jahrhundert eine Burganlage, der Rugard (= “Rügenburg”), zuerst als eine 200 x 140 m große Fluchtburg für die umliegende Bevölkerung. Im 11. und 12. Jahrhundert erfolgte der Umbau zu einer kleineren Burg, die als Sitz der slawischen Fürsten Rügens diente. Auf dem Rugard-Gelände wurde neben Keramikgefäßen auch eine sehr gut erhaltene bronzene Waage mit dazugehörigen Gewichten und einer Verwahrkapsel gefunden. Dies bezeugt einen regen Handel bereits in der vorchristlichen Zeit, der zur verstärkten Ansiedlung von Menschen am Fuße der Burg führte. Neben dem Fischerdorf Gatmund (am Jasmunder Bodden) entwickelte sich der “Marktflecken” Gora (villa montis) (= “der Ort auf dem Berge”) als Handwerkersiedlung. Im Laufe der Zeit verschmolzen beide Orte. 1232 wurde Gora mit Krug und Marktplatz erstmals namentlich erwähnt, Stadtrecht erhielt die Siedlung aber erst viel später, 1613. Als ständiger Fürstensitz wurde der Rugard wohl 1285 aufgegeben. In diesem Jahr schenkte Wizlaw II. die dortige Kapelle dem Kloster Bergen. Aber als Sitz des Gardvogtes von Gora und des Landvogtes, dem alle neun Inselgarde unterstellt waren, war die Burg weiterhin von Bedeutung.

|

|

|

|

|

|

|

Das wohl bedeutendste Bauwerk Bergens ist jedoch die Marienkirche, die fast von allen Punkten Rügens aus zu sehen ist. Ihre Geschichte ist eng mit der Person Jaromars I., des ersten christlichen Fürsten Rügens verbunden. 1170 begann der Bau, jedoch nicht als Klosterkirche. Jaromar, der sich auch als dänischer Lehnsträger weiterhin stolz als König (“Rex ruyanorum”) titulieren ließ, wollte sich ursprünglich eine repräsentative Pfalz mit einer Hofkirche bauen lassen. So viel Unabhängigkeit wollte der Dänenkönig ihm jedoch nicht zugestehen und schickte seinen umtriebigen Bischof Absalon vor. Dieser erreichte, dass Jaromar die Kirche 1193 einem Konvent von Benediktinerinnen aus Roskilde überließ, die später von Zisterzienserinnen abgelöst wurden. Das Nonnenkloster verursachte einen weiteren Bevölkerungszuzug, denn nun hatte Gora/Bergen auch die Aufgabe einer Dienstsiedlung für das Kloster zu erfüllen.

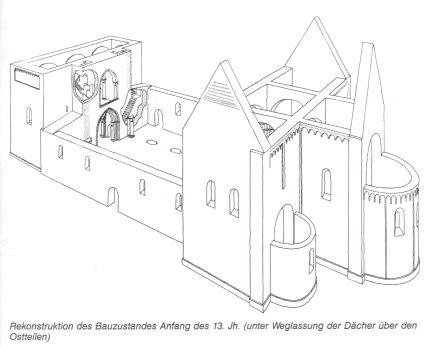

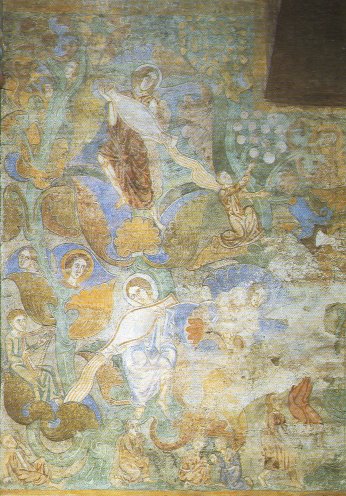

Die Kirche selbst, dessen mittelalterlichen Bauzustand ihr auf der Rekonstruktionsskizze seht, ist das erste erhalten gebliebene Zeugnis der Bau- und Malkunst von ranischen Menschen, die ihre Erfahrungen noch unter der Anleitung dänischer Bauhandwerker sammelten. Für den Fachmann sichtbare Bau- und Proportionsfehler belegen dieses als erstes Backsteinbauwerk der Rügenslawen. Bei der zweiten Rügenkirche in Altenkirchen auf Wittow stimmte dann jedoch alles! Besonders künstlerisch wertvoll ist die Innenausstattung der Kirche. Die großen romanischen Wandmalereien zählen zu den schönsten und besterhaltenen ihrer Art. Die ranischen und dänischen Künstler haben es verstanden, ausdrucks- und stimmungsvoll sowohl das Glück im “Himmlischen Paradies” (seht ihr auf der Abbildung nebenan) als auch das Wehklagen der geschundenen Seelen in “Hölle und Fegefeuer” (die Abbildung unter diesem Text) darzustellen. So müssen sich z.B. König, Bischof und Bauer dem Urteil des Engels stellen: Gewogen und für zu leicht befunden! Beide Bilder können euch nur einen kleinen Eindruck verschaffen, am besten ihr schaut euch das Kunstwerk einmal im Original an.

|

|

|

|

|

|

|

|

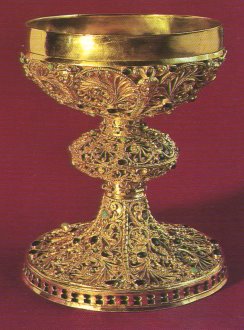

Berühmt ist auch der filigran gearbeitete goldene Messpokal der Kalandbruderschaft aus der Zeit um 1250. Er trägt den Namen “Jaromarskelch” in Anlehnung an die Regierungszeit Jaromars II. (Bild links). Ein ganz besonderer Kirchenschatz ist das große Leinentuch mit einer für die Zeit nach 1300 typischen Stickerei, die in zwölf Medaillons zehn Szenen aus dem ritterlichen Leben dargestellt: Turnier (oder gar ernster Kampf?), Jagd, Minne, Hofleben. Dieser “Rückenbanktuch” genannte Stoff ist 2013 aufwändig restauriert worden und befindet sich als Leihgabe im Stadtmuseum Bergen. Auf dieser Seite findet ihr Abbildungen davon und meine Interpretation des Inhalts.

Und nicht zu vergessen: der slawische Grabstein an der Westseite der Kirche, den ihr auf der Seite über die erste Generation der Wizlawiden sehen könnt.

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Website der Stadt Bergen auf Rügen dient neben vielen interessanten Informationen auch mit einem Download-Bereich für die Stadtzeitschrift “Stadtbote”. Diese enthält oftmals einen historischen Beitrag. Die Ausgaben Juli/August und September 2008 widmen sich z.B. der Geschichte und der inhaltlichen Deutung des gerade genannten “Rückenbanktuchs” einschließlich einiger Detailaufnahmen. Und die Ausgaben März, April und Mai 2009 ehren Wizlaw III., den Fürsten und Minnesänger. In mehreren Artikeln des Jahres 2007 werden die Themen “Ranen”, “Landvogt” und “Kloster Bergen” und in November/Dezember 2009 das Thema “Rugard” abgehandelt.

Doch das früh- und hochmittelalterliche Bergen wäre nicht das geworden, was es schließlich wurde, wenn es nicht seinen eigenen “Hochseehafen” gehabt hätte: den Seehandelsplatz Ralswiek.

Die kleine Fotogalerie soll euch noch einige Impressionen vermitteln:

Das linke Bild zeigt den Burgwall Rugard, und zwar den Bereich zwischen den Außenwällen von Hauptburg (rechts) und Vorburg (links). Auf dem Foto in der Mitte stehen zwei der von Künstlerhand nachempfundenen ranischen Idole, die den einstigen ”Slawischen Lehrpfad” zu dem Hügelgräberfeld bei Ralswiek säumten. Das letzte Bild vermittelt euch einen Eindruck von dem slawischen Hügelgräberfeld mit seinen vielen Grabhügeln.

|

|

|

|

|

|

|

Ralswiek, das die Meisten bestimmt von den Störtebeker-Festspielen her kennen, hatte einst für das Fürstentum Rügen eine große Bedeutung. Der Ort war DAS wirtschaftliche Zentrum der Ranen, begünstigt durch seine Lage an einer sicheren und geschützten Binnenküste fast in der Mitte Rügens. Ralswiek war das “Vineta” Rügens. Noch vor einem halben Jahrhundert wusste niemand, welche Schätze dort schlummerten. Erst 1963 wurde bei der Erforschung des Hügelgräberfeldes in den “Schwarzen Bergen”, südöstlich des Ortes gelegen, geschlussfolgert, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt.

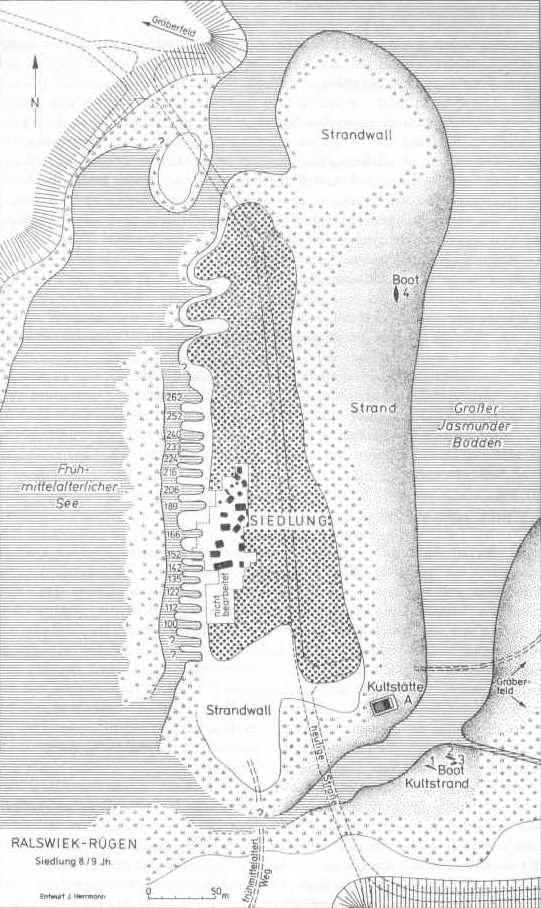

Mehr als 400 Grabhügel befinden sich auf den Anhöhen und Hängen über weite Flächen verteilt aber auch in kleineren Gruppen zusammen liegend. Von 1972 bis 1986 wurden mehr als 300 davon ausgegraben. Die zugehörige große Siedlung, die mehr als neun Hektar bebauter Fläche einnahm, befand sich in der heutigen Ortslage auf einem Strandwall, dreiseitig vom Wasser umgeben. Den Grundriss der Siedlung mit Hafenbuchten, Kultstätte und den Fundstellen von vier Bootswracks seht ihr auf der Karte links. Die Blütezeit des Seehandelsplatzes lag im Zeitraum zwischen 750 (also schon relativ kurz nach der Sesshaftwerdung der Ranen) und 1150 (kurz vor der Christianisierung). Seine Entstehung verdankt er dem Transithandel. Da Jasmund und Wittow damals noch Inseln waren, konnte Rügen mit Schiffen “durchquert” werden. Wo diese Route dem Stammeszentrum Rugard am nächsten kam, entwickelte sich der Handelsplatz.

|

|

|

|

|

|

Neuere Forschungen, die auf besseren Auswertungen der bisherigen Erkenntnisse basieren, gehen davon aus, dass es keinen frühmittelalterlichen See mit Liegeplätzen gegeben haben muss. Der Hafen befand sich, wie heute auch, auf der Boddenseite. Boote wurden bestenfalls über Land gezogen. Ralswiek war zudem nicht DER Seehandelsplatz, sondern einer von mehreren auf Rügen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mit der Gardvogtei Streu kommen wir nun zu einem Adelsgeschlecht, dessen Aufstieg zum größten Grundbesitzer Rügens mit dem Aussterben der slawischen Rügenfürsten begann und das über Jahrhunderte einen großen Einfluss auf die Insel ausgeübt hatte: die Herren zu Putbus. Dieses slawische Geschlecht ist in direkter Linie ebenfalls erloschen (seit 1858). In wie weit die Putbusser mit den Ranenfürsten verwandt waren, ist nicht eindeutig geklärt. Falls ja, dann müssten sich beide Geschlechter bereits in vorchristlicher Zeit getrennt haben. Bereits zu Zeiten Wizlaws III. war die Trennung so weit fortgeschritten, dass die Putbusser (Siegel links) wohl die treibenden Kräfte bei der Entstehung des Bündnisses einer größeren Zahl rüganischen Ritter und Knappen mit der Stadt Stralsund und gegen den eigenen Lehnsherrn wurden. Die Konflikte mit dem Fürsten schwelten aber bestimmt schon länger. In den 1990er Jahren machte der Nachfahr mit Rückgabeforderungen von sich reden, die glücklicher Weise vom Greifswalder Landgericht abgewiesen wurden.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

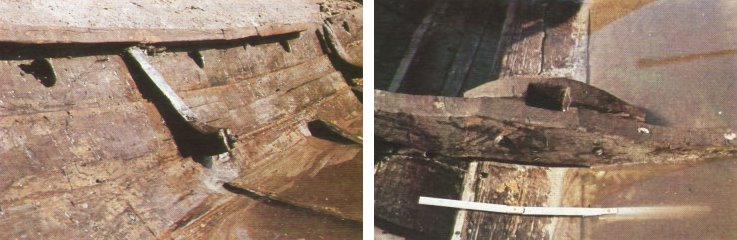

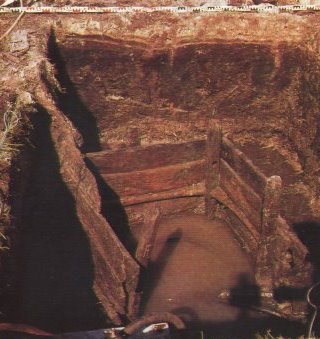

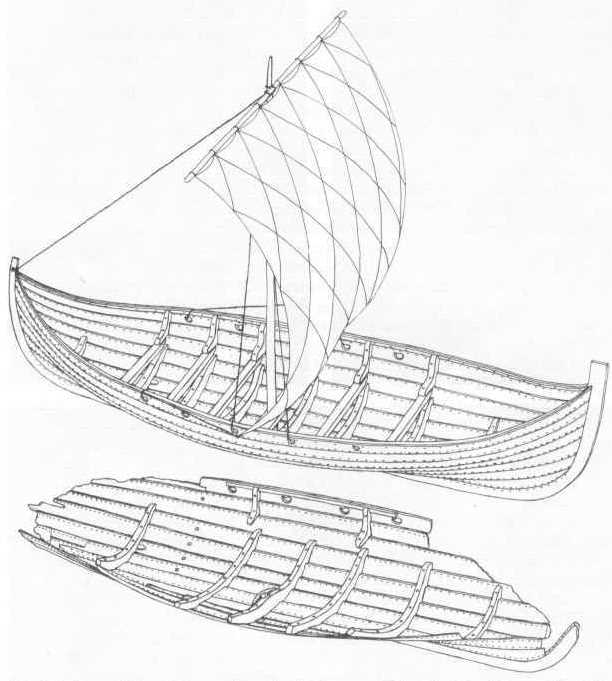

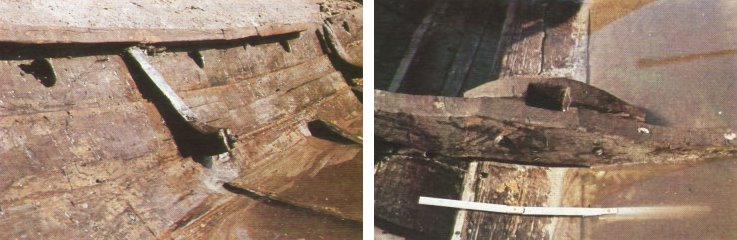

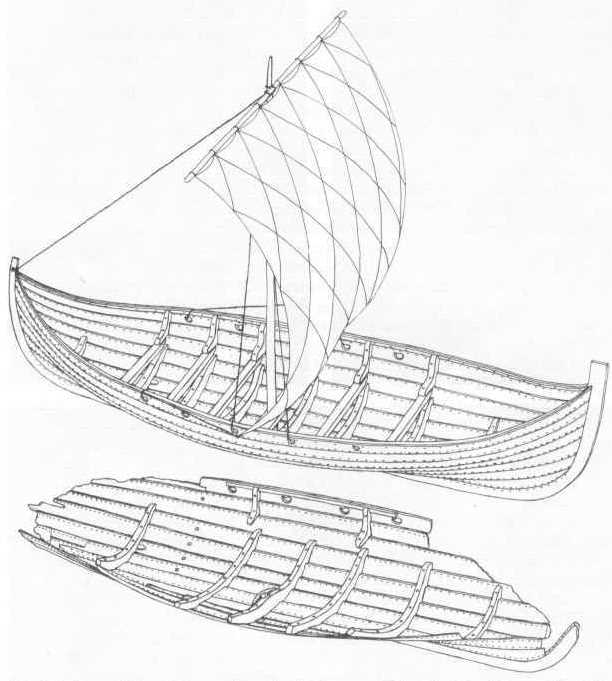

Die wohl sensationellsten Funde in Ralswiek waren sicher die 1967, 1968 und 1980 ausgegrabenen vier Schiffswracks. Sie konnten die lange gestellte Frage beantworten: Wie sahen die Schiffe dieses kühnen Seefahrervolkes aus, dessen Flotte um 1100 Alt-Lübeck erreichte und belagerte und 1128 sogar eroberte und zerstörte? Die Rekonstruktion (links) des besterhaltenen slawischen Schiffs Deutschlands aus dem 9./10. Jahrhundert (oben und links) gibt die Antwort. Und macht den Unterschied zu den wikingischen Schiffen deutlich: ausschließliche Verwendung von Eichenholz, Nagelung der Planken- und Spanten- verbindungen mittels Holznägeln aus Nadelholz. Als Kalfalterung wurden anstelle von Moos gefettete Wergfetzen zwischen die geklinkerten Planken gelegt. Das abgebildete mittelgroße Wrack 2 war ein Mehrzweckfahrzeug für Personen und Lasten und hatte 8 - 10 Ruderer.

Daten der Schiffe:

Länge: 14-15m und 8-9,5m

Breite: 3,40-2,50m

Tiefgang: 0,80-1m

Tragfähigkeit:

kleinere Schiffe: 1-1,5t

größere Schiffe: 2-3t

|

|

|

|

|

|

In der Kirche von Vilmnitz / Vilmenice, Stammsitz der Herren zu Putbus, befindet sich auch deren Grablege.

|

|

|

|

|

Das heute als “Weiße Stadt” berühmte Putbus / Podbuz (= “hinter dem Fliederbusch”) wird im 14. Jahrhundert nur aus einer Burg bestanden haben, die vermutlich hinter eben diesem Fliederbusch gelegen hatte. Der Vogteisitz Streu / Strej war eh und je nur ein bescheidener Weiler am Kleinen Jasmunder Bodden. Das Gleiche trifft übrigens auch auf die bekannten Badeorte Binz / Bynce, Sellin / Zelîn (zeleni = “grüne Landschaft”, gilt auch für den Ortsnamen Sehlen), Baabe / Bâbe (= “Mütterchen”) und Göhren / Gora (= “Ort auf dem Berg”, wie bei Bergen) zu. Bedeutender war dagegen der Kirchort Zirkow / Serakove (= “Ort eines Sirak”). Vor Göhren liegt der größte Findling Deutschlands im Meer, der Buskam: Auf dem etwa 1600 t schweren, 600 m³ umfassenden und 1,50 m über Mittelwasser aufragenden Gneiskoloss haben 24 Personen Platz. Auch er verdankt seinen Namen entweder der ranischen Götter- oder Gottesverehrung, denn “bogis kamen” heißt nichts anderes als “Gottesstein”.

|

|

|

|

|

|

|

Die Wappen der Ostseebäder Göhren (links) und Binz (rechts) versinnbildlichen den historischen Ursprung dieser Orte in der Zeit des slawischen Fürstentums Rügen. Das Binzer Wappen, in dem der rujanische Löwe in einem roten Kahn schaukelt, der auf blau-goldenen (den rüganischen Farben) Wellen schwimmt, finde ich sehr originell. (Im heute amtlichen Wappen sind die blauen Wellen jedoch schwarz.) Das Göhrener aber ist im Grunde nur eine leicht abgewandelte Variante des Fürstenwappens und für den Ort selbst nicht charakteristisch. Vielleicht gibt diese kleine Anmerkung den Anstoß für ein neues Emblem?

|

|

|

|

|

|

Der Name Granitz für die bergige Landschaft im Südosten der Insel leitet sich von “granice” her, denn diese Gegend wurde im 13. Jahrhundert Grenzland. 1203 gründete Fürst Jaromar I. das Zisterzienserkloster Hilda (heute Eldena) bei Greifswald, dessen Ruinen noch erhalten sind und die ihr auf dem Bild rechts seht. 1252 wurden die dänischen, slawischen und deutschen Mönche des Klosters von Jaromar II. mit dem nördlichen Teil des Mönchgutes, dem Land Reddevitz / Radevice (= “Ort froher Menschen”) belehnt. Bald darauf siedelten sich Westfalen in den neu gegründeten Dörfen mit dem Zentrum Middelhagen an. Der südliche Teil der Halbinsel, das Land Zicker / Sikernice (= “Meisenort”), verblieb aber weiterhin unter fürstlicher Herrschaft.

Das bereits in der vorchristlichen Zeit dicht besiedelte Gebiet südlich des Greifswalder Boddens bis zum Ziesebruch mit dem Mittelpunkt Wusterhusen / Vostroce (= “Insel”) gehörte zu Zeiten Jaromars I. zu Rügen. Der Grenzstreit mit den pommerschen Herzögen von Wolgast wurde im Schiedsspruch von Vordingborg 1194 durch den dänischen König beigelegt, bei dem Vostroce bei Rügen verblieb, offensichtlich wegen dessen ranischer Bevölkerung. Dieser Landstrich ging aber im 13. Jahrhundert wieder an das Herzogtum Wolgast verloren.

|

|

|

|

|

|

Am 1. November 1304, dem Allerheiligentag, wurden das Fürstentum Rügen und die benachbarten Regionen von einem katastrophalen Sturmhochwasser heimgesucht, bei dem die Küste völlig verändert wurde: Zuvor gab es eine schmale und flache Landverbindung vom Thiessower Haken bis zur jetzigen Insel Ruden, sodass nur eine schmale Öffnung zwischen Bodden und dem offenen Meer bestand, die hier die Grenze zwischen Rügen und Pommern-Wolgast bildete. Durch das Hochwasser wurde das “Neue Tief” zwischen Rügen und dem Ruden aufgebrochen. Bei dieser Katastrophe waren sehr viele Opfer zu beklagen. Nach einer Überlieferung sollen dabei zwei vollständige Kirchspiele, Carven und Ruden, in den Fluten versunken sein. Wenn dem so gewesen sein sollte - bezüglich der Quelle bestehen einige Zweifel -, dann befand sich Carven (karva, krowa = “Kuh”, also in etwa “Kuhweide”, was zu dem flachen Landstrich auch passen würde) im nördlichen Teil des Landverlustes, also südlich von Thiessow (Tizove = “Eibenort” oder Tišove = “stiller Ort”), und Ruden schloss sich südlich davon an. Dieser Name blieb uns als Name der kleinen Insel als ehemaliger Südspitze Rügens erhalten.

Unmittelbare Ursache für die Allerheiligenflut war nach lang anhaltenden Westwinden ein plötzlicher Umschwung auf Nordost, bei dem sich das Wasser im sogenannten Badewanneneffekt über die Küste ergoss. Global zeichnete sich jedoch schon zuvor eine Veränderung des Klimas mit einem Temperatureinbruch um das Jahr 1300 ab. Zudem nahm auch die Regenhäufigkeit zu. Auslöser für diesen “Vorboten der Kleinen Eiszeit” war die als Wolf-Minimum bekannte stark reduzierte Sonnenaktivität (“ruhige Sonne” mit wenig Sonnenflecken). Auf diesem Diagramm könnt ihr das anhand der roten Linie (Nr. 9 = der für Europa zutreffende Temperaturverlauf) sehr gut erkennen.

Bildnachweis:

“Bronzene Waage mit Gewichten und Verwahrkapsel aus Bergen”, “Grundriss des Seehandelsplatzes Ralswiek”, “Geweihgriffel mit Tierkopf aus dem Seehandelsplatz Ralswiek”, “Erhaltungszustand und Rekonstruktion des Schiffs 2 aus Ralswiek”: Joachim Herrmann (Herausgeber) ”Die Slawen in Deutschland - Ein Handbuch”, Abb. 52 (S. 133), Abb. 120 (S. 243), Tafel 25c und Abb. 60 (S. 149), Akademie Verlag Berlin 1985

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildungen möchte ich mich beim Akademie Verlag Berlin (www.akademie-verlag.de) bedanken.

“Bauzustand der Marienkirche zu Bergen Anfang des 13. Jh.”, “’Himmlisches Paradies’ - Wandmalerei in der Marienkirche zu Bergen”, “Jaromarskelch, Goldblech, um 1250”: Schnell, Kunstführer Nr. 1917 ”Marienkirche Bergen”, S. 5, S. 13 und S. 17, Verlag Schnell & Steiner München 1991

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildungen möchte ich mich bei Herrn Boos vom Verlag Schnell & Steiner München (www.schnell-und-steiner.de) sowie bei den Fotografen Herrn Beyer (www.ConstantinBeyer.de) und Herrn Helms (www.thv.de) bedanken.

“’Hölle und Fegefeuer’ - Wandmalerei in der Marienkirche zu Bergen”: Postkarte Nr. O-2330/1355, Foto: Gregor F. Peda, D-94034 Passau, Kunstverlag Peda Passau

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildung möchte ich mich bei Frau Peda vom Kunstverlag Peda Passau (www.kunstverlag-peda.de) bedanken.

“Siegel des Zisterzienserrinnenklosters Bergen”: C. G. Fabricius ”Urkunden zur Geschichte des Fürstentums Rügen unter den eingeborenen Fürsten”, Stettin 1851

“rekonstruierte Keramikgefäße aus dem Seehandelsplatz Ralswiek”, “Kastenbrunnen im Seehandelsplatz Ralswiek, 12. Jh.”, “Details des Schiffs 2 aus Ralswiek, 9./10. Jh.”, “Erhaltungszustand und Rekonstruktion des Schiffs 2 aus Ralswiek”: Broschüre des Landkreises Rügen “Tausendjähriges Ralswiek”, Abb. 4 (S. 7), Abb. 3 (S. 6), Abb. 9, 10 (S. 15) und Abb. 11 (S. 17), 1990

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildungen möchte ich mich bei Frau Dr. Thom vom ehemaligen Landkreis Rügen, Amt für Wirtschaft und Kultur (www.ruegen.de), bedanken.

”Siegel Pridbors von Vilmnitz”: Theodor Pyl ”Die Entwicklung des pommerschen Wappens, im Zusammenhang mit den pommerschen Landesteilungen”, in Pommersche Geschichtsdenkmäler VII, Greifswald 1894

“Die Dorfkirche von Vilmnitz”: Informationsblatt des Landkreises Rügen “Denkmale auf Rügen und Hiddensee”, Abb. 88

Für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Abbildung möchte ich mich bei Herrn Schwarz vom GrafikDesign Schwarz und Frau Dr. Thom vom ehemaligen Landkreis Rügen, Amt für Wirtschaft und Kultur (www.ruegen.de), bedanken.

“zwischen den Außenwällen von Hauptburg (re) und Vorburg (li) des Burgwalls Rugard”, “nachempfundene ranische Idole am ehemaligen "Slawischen Lehrpfad" bei Ralswiek”, “Grabhügel im slawischen Hügelgräberfeld bei Ralswiek”, “Klosterruine Eldena bei Greifswald”: private Fotos

Die Quellen, auf die ich mich bei meiner Arbeit vorrangig gestützt habe (chronologisch geordnet):

1. Hagen, Fr. H. v. d. “Minnesinger, Deutsche Liederdichter des 12., 13. und 14. Jahrhunderts I - IV”, Leipzig 1838

2. Fabricius, C. G. ”Urkunden zur Geschichte des Fürstentums Rügen unter den eingeborenen Fürsten”, Stettin 1851

3. Dannenberg, H. ”Pommerns Münzen im Mittelalter”, Berlin 1864

4. Pyl, Th. “Lieder und Sprüche des Fürsten Wizlaw von Rügen”, Greifswald 1872

5. Dannenberg, H. ”Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter”, Berlin 1893

6. Pyl, Th. ”Die Entwicklung des pommerschen Wappens, im Zusammenhang mit den pommerschen Landesteilungen”, in Pommersche Geschichtsdenkmäler VII, Greifswald 1894

7. Behm, O. “Beiträge zum Urkundenwesen der einheimischen Fürsten von Rügen”, Greifswald 1913

8. Gülzow, E. ”Des Fürsten Wizlaw von Rügen Minnelieder und Sprüche”, Greifswald 1922

9. Haas, A. ”Arkona im Jahre 1168”, Stettin 1925

10. Hamann, C. ”Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168 bis zum Aussterben der einheimischen rügischen Dynastie 1325”, Greifswald 1933

11. Scheil, U. “Genealogie der Fürsten von Rügen (1164 - 1325)”, Greifswald 1945

12. Rudolph, W. ”Die Insel Rügen”, Rostock 1954

13. Ohle, W., Baier, G. ”Die Kunstdenkmale des Kreises Rügen”, Leipzig 1963

14. Steffen, W. ”Kulturgeschichte von Rügen bis 1817”, Köln, Graz 1963

15. Werg, S. ”Die Sprüche und Lieder Wizlavs von Rügen, Untersuchungen und kritische Ausgabe der Gedichte”, Hamburg 1969

16. Váňa, Z. ”Die Welt der alten Slawen”, Praha 1983

17. Gloede, G. ”Kirchen im Küstenwind - Band III”, Berlin 1984

18. Herrmann, J. (Hg.) ”Die Slawen in Deutschland - Ein Handbuch”, Berlin 1985

19. Spiewok, W. ”Wizlaw III. von Rügen, ein Dichter”, in: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk, Nr. 8 (1985)

20. Spitschuh, B. ”Wizlaw von Rügen: eine Monografie”, Greifswald 1989

21. Lange, A. “Tausendjähriges Ralswiek”, Bergen 1990

22. Hages-Weißflog, E. “snel hel ghel scrygh ich dinen namen - Zu Wizlaws Umgang mit Minnesangtraditionen des 13. Jahrhunderts”, in: ”Lied im deutschen Mittelalter. Überlieferung, Typen, Gebrauch”, Tübingen 1996

23. Bleck, R. ”Untersuchungen zur sogenannten Spruchdichtung und zur Sprache des Fürsten Wizlaw III. von Rügen” GAG Folge 681, Göppingen 2000

24. Schmidt, I. ”Götter, Mythen und Bräuche von der Insel Rügen”, Rostock 2002

25. Jahn, L. ”Wizlaw III. von Rügen - Fürst und Minnesänger” und ”Wizlaws Liederbuch”, Hofgeismar 2003

26. Sobietzky, G. “Das Fürstentum Rügen und sein Geldwesen”, Stralsund 2005

27. Kratzke, Ch., Reimann, H., Ruchhöft, F. “Garz und Rugendahl auf Rügen im Mittelalter”, in: Baltische Studien, Neue Folge Band 90 (2004), Kiel 2005

28. Ruchhöft, F. “Die Burg am Kap Arkona” (Reihe: Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern, Band 7), Schwerin 2010

29. Reimann, H., Ruchhöft, F., Willich, C. “Rügen im Mittelalter” (Reihe: Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 36), Stuttgart 2011

30. Ev. Kirchengemeinde St. Marien Bergen auf Rügen (Hg.) “Das bestickte Leinentuch aus dem Zisterzienserinnenkloster Bergen auf Rügen”, Bergen auf Rügen 2013

31. Möller, G. “Eine interessante ‘Schatzkiste’ aus dem Jahr 1318 in Stralsund - Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Sachkultur des norddeutschen Adels”, in: Baltische Studien, Neue Folge Band 102 (2016), Kiel 2017

32. Brunner, H., Klein, D. ”Wizlav - Sangsprüche und Minnelieder” IMAGINES MEDII AEVI Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung Band 52, Wiesbaden 2021

zurück zur Übersichtskarte des Fürstentums Rügen

|

|

|

|

|

|